目次

パミール屋根は問題なの?

お施主さまからパミール屋根のメンテナンスについてご相談がありました。

『住宅の塗装メンテナンスを業者さんに頼んだら、「お宅はパミールだから塗装できないよ」と言われました。よく見ると、屋根の色が白くまだらになっています。

パミール屋根はどうしたらいいですか?』

パミール屋根については、他にもいろいろなご相談をいただきます。

- 隣の化粧スレート屋根とパミール屋根は何が違うの?

- 10年も経たない内に屋根から何か落ちてくる!

- 釘に問題があって錆びるので、屋根材が落下するらしい。

- 塗装業者から再塗装できないと言われた。

- 太陽光パネルが設置できない。

- 「築5年目にメンテナンスしていないので補償できない」と言われたけど、こんな話が許されるの?

大切なご自宅を守る屋根がパミールだった。しかも、ニチハから満足いく対応をしてもらえないなど、大変な災難です!

それでも、大切に住み続けていく家なので、次の屋根では絶対に損しないように対応しましょう!

そこで、「絶対損させない!パミールのメンテナンス」をご紹介します。

パミールとは?

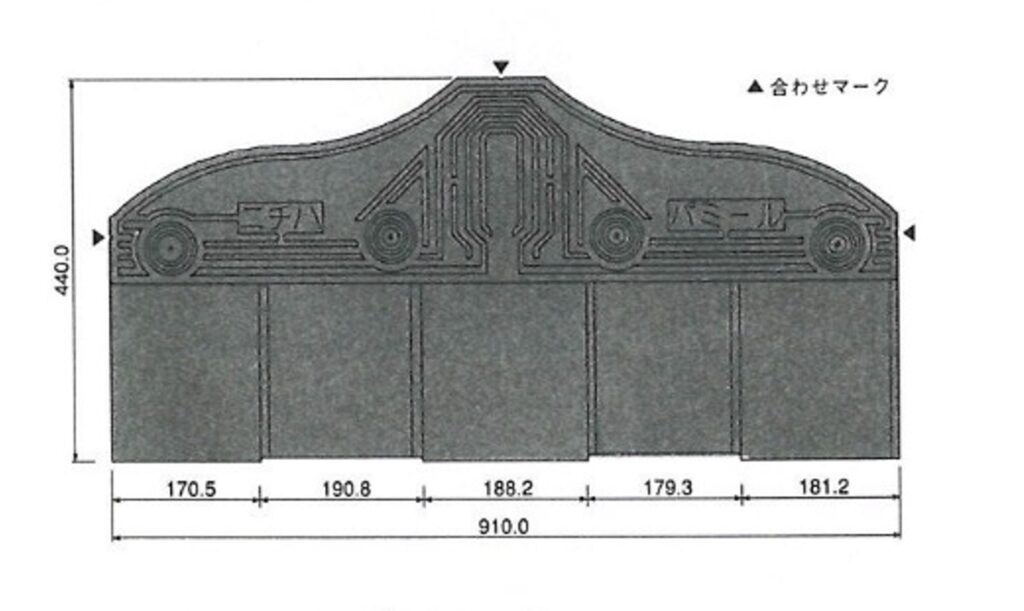

パミールとは?化粧スレート系無石綿屋根材(厚さ約5㎜)のことです。

製造販売元は窯業系サイディングのトップメーカーであるニチハ(株)です。

一般的に、スレート屋根と言えば、カラーベスト・コロニアル(旧クボタ製で現在はケイミュー(株)製)となりますが、その同等商品として、パミールが販売されていました。

図面などには、カラーベスト・コロニアル葺きと書いてあることもありますが、実はパミールが施工されていたということもあります。

パミールの履歴は以下となります。

- 1996年に本格生産・販売開始(約25,000棟/年)

- 2008年に製造中止・2009年に販売中止

- 13年間で撤退した屋根材(推定30万棟)

- パミールの不燃番号NM-9269

- 販売エリアは関東・中部・関西・中国・四国

販売から13年で廃盤品となったパミールの特徴について紹介していきます。

パミールの不燃番号について詳しくはこちらの記事で解説しています。

パミール屋根の種類

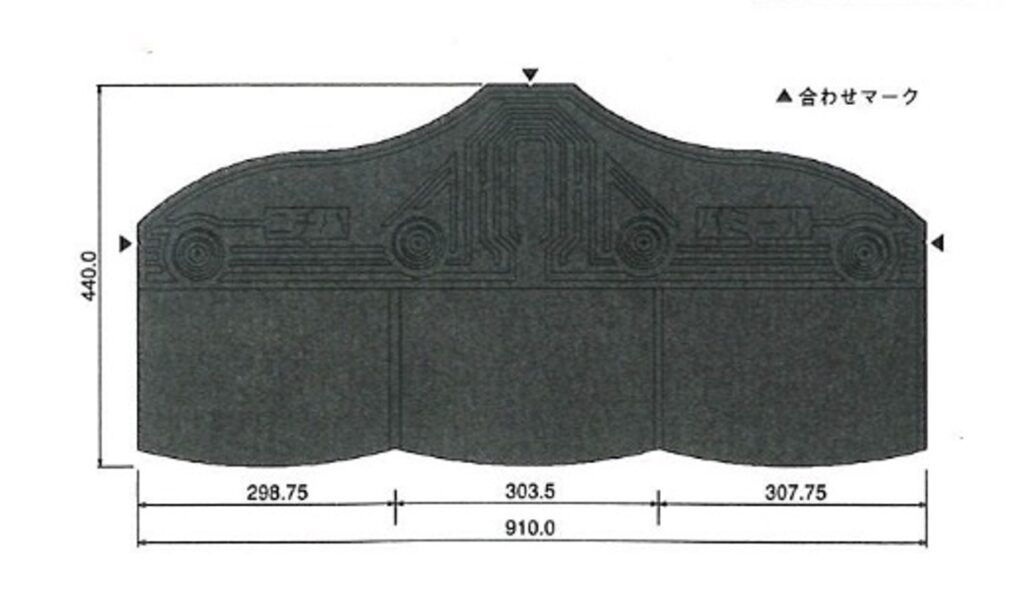

パミールには、2種類の形状、3種類のグレードがありました。

2種類の形状は以下となります。

●岩調・木肌調

岩調・木肌調の葺き上がりはカラーベスト・コロニアルに似ています。

●和瓦調

和瓦調は下端のラインが3つの円弧であり、その上にストレートラインが特徴的なので、すぐに見分けがつきます。

3種類のグレードでは、パミールS・M・Aがありました。厚みと塗装回数に違いがありました。

| パミールS | パミールM | パミールA | |

|---|---|---|---|

| 厚み | 6㎜ | 5㎜ | 5㎜ |

| 塗装 | 4層塗装 | 4層塗装 | 3層塗装 |

パミールAは薄く、塗装回数も少なくして安価にした分だけ、不具合が多く発生したと思われます。

パミール屋根の見分け方を紹介

パミールと他のスレートの違いについて紹介します。

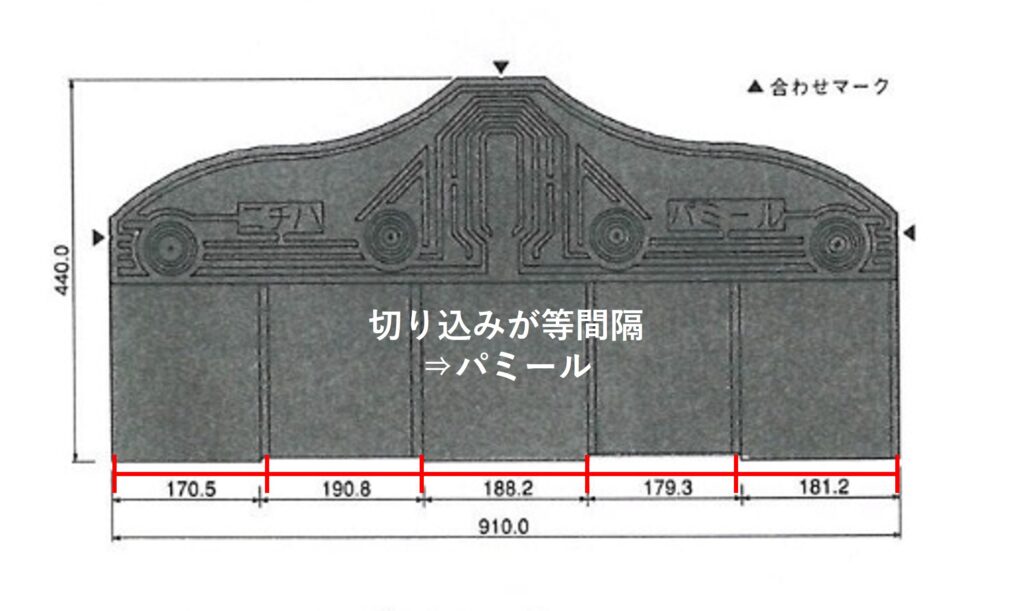

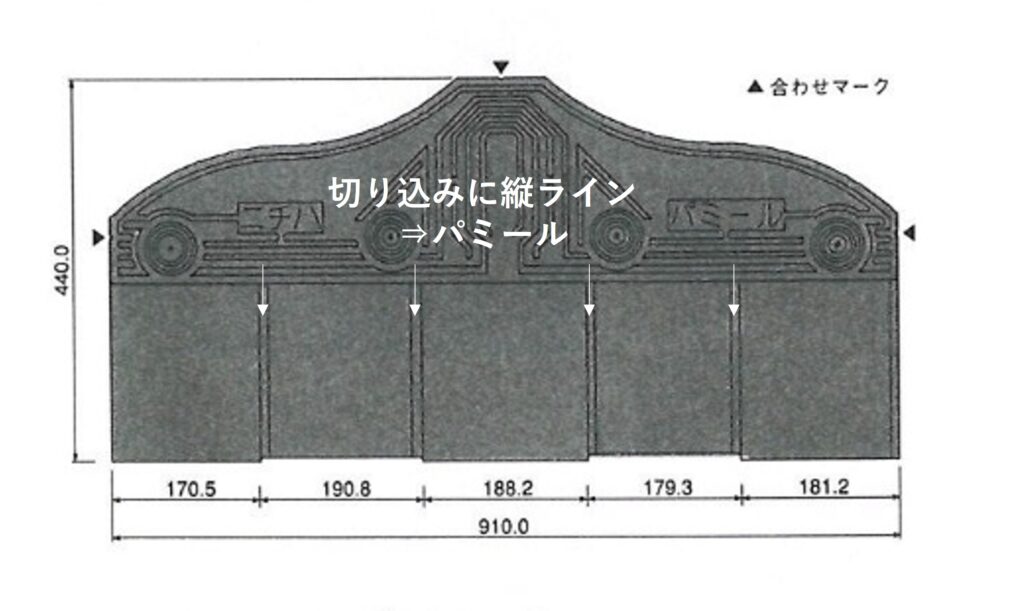

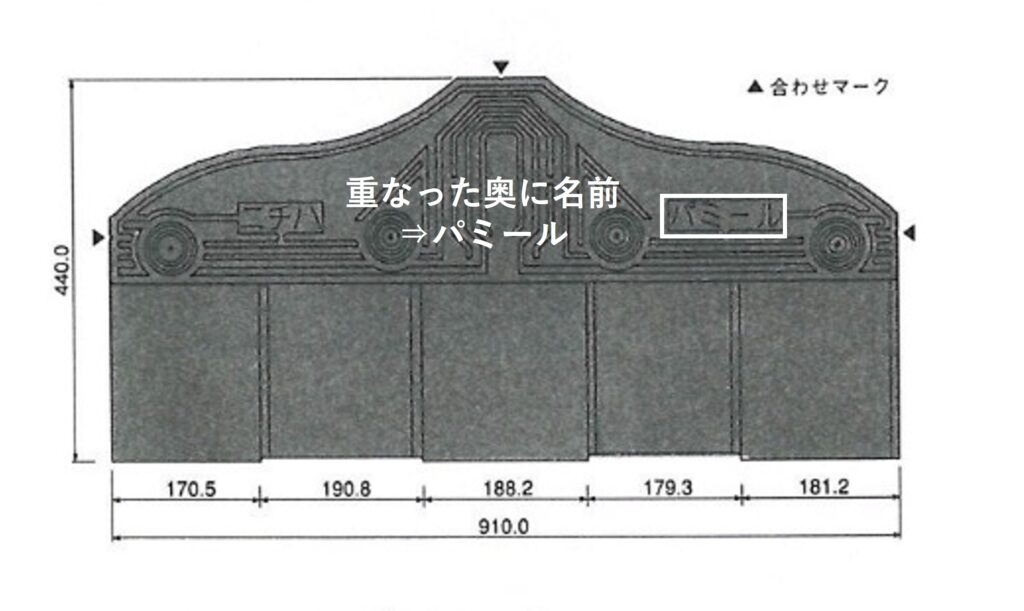

カラーベスト・コロニアルと区別がつきにくい、岩調・木肌調のパミール屋根を見分ける方法として、以下の3つがあります。

①屋根材先端の切り込みの間隔がほぼ同じだとパミールです。

②切り込み付近に縦ラインが入っていたらパミールです。

実際の経年したパミール屋根でも確認できます。

③重なりの奥ですが、1枚めくって名前(ニチハ・パミール)があると確実にパミールです。

実際にくぎのサビでズレ落ちたパミール屋根でも「ニチハ」「パミール」が確認できます。

残念ながら自宅の屋根がパミールの特徴に近いと思われた方は、住宅の販売会社/建設会社・もしくはお近くの屋根工事店にご相談ください。

パミールかどうかでその後の屋根メンテナンスが大きく変わってくるので、早めに確定させることをオススメします。

パミールの見分け方について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

パミールの特徴は?

パミール屋根のメンテナンスを検討する上で、パミールの特徴を理解しておかないと、メンテナンス後の2次被害が発生するリスクがあります。

とにかく、パミールは他の屋根材にはない、特殊な材質となっていますので注意しておきましょう。

パミールの特徴は以下の3つです。

- アスベスト繊維の代替品としてパルプ繊維を使用している

- 層状構造で成形されている

- コロニアルとくらべて2倍以上吸水性が高い

それぞれについて簡単に紹介します。

アスベスト繊維の代替品としてパルプ繊維を使用している

特徴はなんと言ってもアスベストが入っていないことです。

これはメンテナンスする上では、アスベスト対策を行わなくてもいいので、助かります。

販売当初、発がん性物質のアスベストが入っていないスレート屋根は画期的だったのです!

アスベストは繊維状の物質で、セメントのつなぎ材料としてスレートの踏み割れ防止に貢献していました。

パミールはアスベスト繊維の代わりにパルプ繊維等を使用しました。

パルプは軽量化、踏み割れ防止には効果があるのですが、水分を吸いやすいという特徴があったようです。

層状構造で成形されている

同じ化粧スレートであるカラーベスト・コロニアルとの大きな違いは製造方法です。

カラーベストは乾式製法に対して、パミールは湿式製法(抄造法※)、この違いが2つ目の特徴となります。

※抄造法(しょうぞうほう)・・・和紙を造るように、紙すきの製法で数層に重ね上げて成形。

その後、プレス成形されていますが、この層は素材の中に残存します。

コロニアルとくらべて2倍以上吸水性が高い

パルプの「水の吸いやすさ」と層状構造の特性から、コロニアルとくらべて2倍以上吸水性が高くなっています。

屋根材は吸水性が高いと冬季に凍害が発生するリスクが高まるので、吸水性が高くならないように設計しています。

パミールは試験室における凍害性をクリアしているので、この吸水性が高いことを軽視した屋根材と言えます。

結果、パミール屋根のこの吸水性が高いことが原因で、不具合を発生させたと言えます。

パミール屋根に関しては、何年にもわたって、実態調査、実験棟での比較実験・測定・研究を行ったことがありますので詳しくは、こちらの記事をご覧ください!

パミール屋根になぜ?詳しいの? 実験・測定・研究したからです!

現在、屋根に設置されているパミールはかなりの水分を含んでいますのでメンテナンス方法には注意が必要です。

パミールの不具合とは?

パミールの不具合としては2つありますのでご紹介します。

- パミールのくぎがサビてパミールがずれる・落ちる

- パミールの本体に剥離・欠損が発生している

不具合の事象について簡単に解説します。

パミールのくぎがサビてパミールがずれる・落ちる

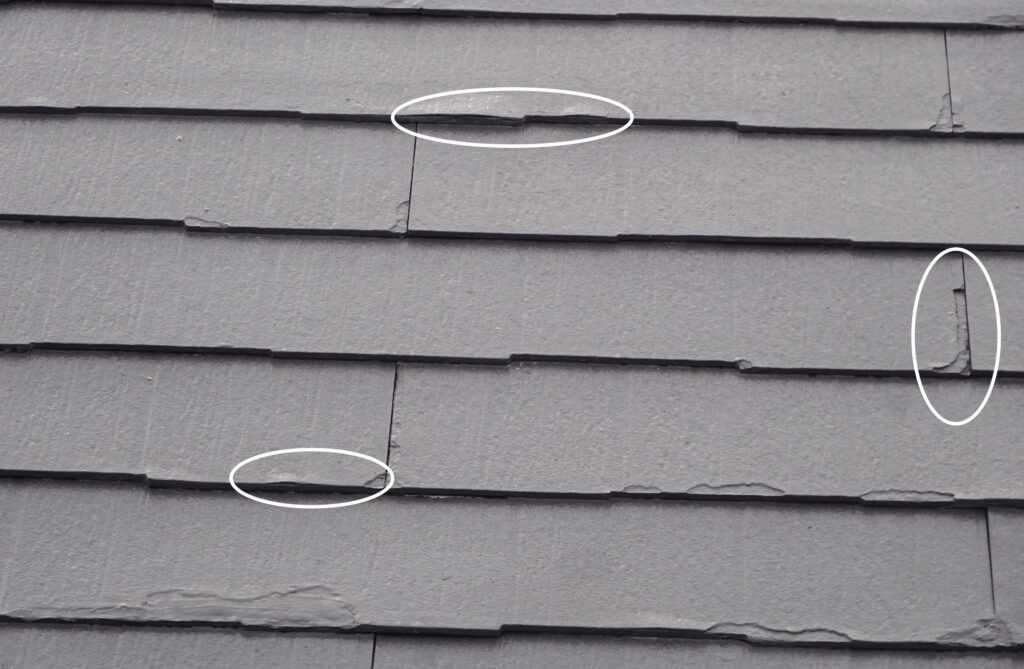

上記写真はパミール屋根がずれ落ちた現場で、パミールをはがしたところです。

上段のパミールで隠れていたパミール留め付けくぎがサビており、くぎ頭は粉々になっています。

くぎの胴部までサビが進行するとくぎが折れ、パミールの自重を支えられなくなりパミールが落下します。

このくぎがサビた原因はパミールが通常の屋根材よりも、たくさん水分を含んでいるからです。

パミールの本体に剝離・欠損が発生している

パミールの表面が剥離して、白い本体部分が暴露しています。

パミール本体の剥離がさらに進むとその部分が欠損し、2枚重ねの下のパミールが暴露するようになります。

この症状の屋根において、塗装業者さんが「高圧洗浄するとパミールがさらに欠損するので塗装できない」と言われて、はじめて、パミールだと知ることになります。

パミールの劣化状況について詳しくはこちらの動画で紹介しています。

失敗しない夢のマイホーム造り パミール屋根の悲惨な劣化状況を紹介

この表面の剥離について次の章でもう少し詳しく解説します。

パミール屋根の剥離状況

築10年経過したパミール屋根を詳しく観察して、剥離状況を確認しました。

初期はどうだったのか?

もちろん、10年前のパミールは残っていないのですが、建物の形状によってはほとんど劣化していないパミールもある場合があります。

この建物では、1階玄関上に劣化していないパミールがあり、施工当初のイメージに近い状態です。

なぜ、この部分が劣化していないかというと、玄関の上には2階の外壁があり、日射と放射冷却(ほうしゃれいきゃく)を受けにくい場所だったからです。

層状剥離(そうじょうはくり)が進行している

大屋根(2階屋根)を見てみると著しくパミール屋根が劣化していましたが、屋根面において特徴がありました。

屋根の方角(日射、放射冷却の影響)によって、剥離状況が異なります。

●東・南・西面:表面の剥離面積が小さいものが多数

●北面:基材自体がなくなるほど、剥離が進行している

パミールの周辺から大きく剥離しています。

同じ物件で、同じロットのパミールでも、屋根面の位置によって大きく剥離状況が異なっています。

この剥離は凍害によるもので、その要因は「パミールの水を吸いやすさ/コロニアルの2倍以上吸水性」から起因しています。

このパミールの吸水性の高さを理解した上で、メンテナンスを検討しましょう。

パミールの層状剥離について詳しくはこちらの記事で解説しています。

層状はく離しているパミール屋根で、何層なのか?数えてみました!

スレートのメンテナンス方法は?

スレート屋根のメンテナンス方法としては以下の3つが一般的です。

- 塗装メンテナンス

- カバー工法

- 葺き替え

塗装メンテナンスを10年ごと、カバー工法・葺き替えの大規模リフォームを25~30年で行うメンテナンススケージュールとなっています。

一方で、パミールのメンテナンスは異なりますので、次の章から詳しく解説していきます。

損しないメンテナンスとは?①塗装

パミール屋根では塗装メンテナンスはNGです。

屋根の塗装メンテナンスの品質としては、屋根材表面との密着性が重要です。

パミール屋根表面を高圧洗浄できれいする必要がありますが、ボロボロにはがれてしまうので、しっかりした表面洗浄ができないのです。

中には、パミールを認識していない塗装業者さんもいるようで、パミールを塗装してしまった屋根もたまに見かけます。

パミールを塗装するとどうなるか、ご紹介します。

●塗装したら層状剥離が加速する

パミールの周辺部・断面部は塗装できないので、吸水した雨水が塗膜によって乾燥しずらくなります。

表面剥離は塗装によって一旦、進行はストップしますが、周辺部の層状剥離は加速します。

●塗装したらあなが開く

やがて、雨水を吸水しやすい部分の剥離が加速して、パミールにあなが開いてしまいます。

緑色の防水シートが見えており、直接、雨水が防水シートへ入り込むので、雨漏りリスクが高まります。

損しないためにも、パミールに塗装すると不具合が加速するので、絶対にやめておきましょう。

パミールを塗装してしまった状態について詳しくは動画で紹介しています。

損しないメンテナンスとは?②カバー工法

パミールをカバー工法でメンテナンスすることはオススメしていません。

現状のパミール屋根は降雨後でなくても水分を含んだ状態となっています。

屋根の大きさが100㎡の場合(普通の住宅イメージ)、どれぐらいパミール屋根材が水分を吸っているか・・・200㎏です!

下の写真は、しばらく雨が降っていない状態でパミールをはがしたものです。

パミールの重なり部分や防水シート表面に水滴が付着しています。

パミールが吸水している水分が日射で放湿され、裏面で結露し水滴ができているのです。

カバー工法では、粘着ルーフィングを使用するので、パミールの水分が新旧のルーフィング内で閉じ込められてしまいます。

このパミールの水分によって新しいカバー工法で使用する留め付けビスが経年で腐食するという最悪のケースもありえます。

パミール釘はこの水分で著しい錆が発生しているので、同じリスクとなります。

パミール釘が錆びて、釘が効いておらず、パミール屋根材を手で簡単に剥がせるという動画をご覧ください。

パミール屋根の結露について詳しくはこちらの記事で解説しています。

屋根で結露!スレート屋根にカバー工法しても大丈夫?パミール屋根はNGですよ!

損しないためにも、カバー工法する場合は、単純に粘着ルーフィングを使用するのではなく、パミールの水分を考慮した部材(ステンレス製ビス)・屋根構成(透湿ルーフィング・2重野地)での施工をご検討ください。

パミールに詳しい屋根工事店に相談されることをオススメします。

損しないメンテナンスとは?③葺き替え

損しないメンテナンスとは、葺き替えを行うことです。

負の遺産となるパミールを屋根に残すかたちとなるカバー工法ではなく、屋根から取り除いてしまう葺き替えを行えば、その後の30年間、屋根には大きな不安はなくなります。

また、パミールではなくカラーベスト・コロニアルだった場合は、築15~20年ではカバー工法・葺き替えなどの大規模リフォームをすることはありません。

「パミールだったという災難」にみまわれ、早めに大規模リフォームすることになってしまい、メンテナンスコストが増加しています。

損しないためのメンテナンスとは、次の30年は塗装メンテナンスしない屋根を選ぶこともオススメとなります。

どんな屋根材がいいのか具体的に紹介します。

コロニアルグラッサ

パミール屋根をはがして、コロニアルグラッサで葺き替えすることは、現状と大きなデザインの変化がありません。

費用、デザイン、性能的にはバランスが良くオススメです。

コロニアルグラッサにした場合、次回メンテナンスは30年後の大規模改修となります。

※コロニアルクァッドは安価ですが、塗装メンテナンスが10年ごとに必要となるので、やめておきましょう。

コロニアルグラッサで葺き替えした事例を紹介しています。

高耐久のアスファルトシングル

パミール屋根をはがして、高耐久のアスファルトシングルで葺き替えすることは、現状と大きなデザインの変化がありません。

1階壁際の板金などもそのまま使用できるので、費用、デザインはオススメです。

アスファルトシングルの中でも耐風性能・耐久性にすぐれた商品を選ぶことが損しなメンテナンスとなります。

高耐久アスファルトシングルにした場合、次回メンテナンスは30年後の大規模改修となります。

※標準のアスファルトシングルは安価ですが、次回メンテナンスまで15~20年短いのでやめておきましょう。

石付金属屋根

石付金属屋根で葺き替えすることは、建物形状がシンプルな場合にはオススメとなります。

費用的にはコロニアルグラッサ・高耐久アスファルトシングルより高めとなります。

また、1階壁際が多い屋根では、壁際の板金費用がかかってしまいます。

ガルバリウム鋼板屋根の中でも、塗装メンテナンスを行う必要のないタイプを選ぶことが損しないメンテナンスとなります。

石付金属屋根にした場合、次回メンテナンスは30年後の大規模改修となります。

※標準のガルバリウム鋼板屋根は安価ですが、次回塗装メンテナンスが必要となりますのでやめておきましょう。

※樹脂繊維セメント屋根は販売からの時間がまだ短く、凍害が発生したとの物件情報もあり、パミールからの葺き替えを検討されている方にはオススメしません。

※瓦屋根は重量が重くなるので、建物の構造計算が必要となりますのでオススメしません。

【まとめ】 パミール屋根の損しないメンテナンスは葺き替えです!

・パミール屋根はスポンジのように水分を含む特徴の屋根材です。

・その水分が原因で、パミール表面の層状剥離や釘の腐食を引き起こしています。

・メンテナンスは、カバー工法はお勧めできません。

・パミール屋根をはがして、新しい屋根材に葺き替えしましょう!

・新しい屋根材としては、その後30年間メンテナンスが必要ない屋根を選びましょう!

愛知でお困りの方は、お気軽にご相談くださいね~!(お電話でも大丈夫ですよ!)

神清からのお願い

記事を最後まで読んでいただきありがとうございます。

お客様の率直な感想をいただくため「役にたった」「役に立たなかった」ボタンを設置しました。

私たちは、日々屋根にお困りのお客様にとって必要な情報をお伝えしたいと考えております。今後のご参考にさせて頂きますのでご協力よろしくお願いいたします。