目次

雨漏りを放置すると家はどうなる?

雨漏りを放置すると家はどうなるかについて紹介します。

雨漏りを放置すると、家には以下のような深刻な影響が及ぶことがあります。

- 天井や壁にシミが残り、カビが繁殖する

- 湿気を好むシロアリやダニが棲みつきやすくなる

- 電気系統に水が入り、漏電や火災の危険が増す

- 柱や梁といった構造部分が腐食・劣化する

- 結果として、住宅の資産価値が下がってしまう

カビの大量発生は胞子を空気中へ飛散させるので、人体への健康被害が発生するリスクが高まります。

早めに雨漏り修理しておけば少額で済むところですが、一年以上放置してしまうことで、何十万、劣化具合によっては何百万円という高額な修理費用に発展する可能性があります。

家を大雨から守る!備えておきたい雨漏り対策アイテムとは?

家を大雨から守るための備えておきたい雨漏り対策アイテムについて紹介します。

大雨が降ったときに起こり得るリスクは雨漏りが発生することであり、その被害を最小限に抑えるためには事前に対策アイテムを備えておくことが大切です。

大雨から守るために備えておきたい対策アイテムは以下となります。

- 雨漏りの水を受けるための「バケツ」

- 床や壁の水を拭き取る「雑巾」

- 水を素早く吸収する「吸水シート」

- 屋根や家具を覆って守る「ブルーシート」

- ひび割れをふさぐ「防水テープ」

- すき間に使用できる「補修スプレー」

- 目地を補修する「コーキング材」

次の章からそれぞれについて詳しく解説していきます。

【大雨の備え】家を守る基本アイテム①バケツ

家を大雨による雨漏りから守るときに使用できるバケツについて紹介します。

天井から雨漏りした場合にはバケツが有効で、天井からの水滴を受け、床や家具が濡れることを防ぎます。

しかし、天井以外の場所からの雨漏りには不向きです。

バケツを使用した雨漏り対策は、バケツの中に雑巾をいれて雨水の飛び散りを防止したり、バケツのまわり(約1メートル角程度)にビニールーシートを広げ養生したりするなど、他の雨漏り対策グッズと組み合わせることが有効です。

大雨による雨漏りは漏水量が大量となることもあり、放置しておくと床や家財道具の2次被害が発生する可能性があります。

バケツを使用した雨漏りの応急処置について「【雨漏りにすぐに対応できる】バケツを使った応急処置の方法を解説」の記事で詳しく解説しています。

【家の備え】大雨で活躍するアイテム②雑巾

家を大雨による雨漏りから守るときに使用できる雑巾について紹介します。

雑巾は床・壁に落ちた雨水をふき取るときに使用し、床材・壁材のシミ・変色を防ぎます。

ふき取るアイテムというイメージだと思いますが、ふき取る以外の使い方もあります。

バケツに雑巾を入れておくと、天井から滴下した水による飛び散り防止や水が落ちる音の抑制にもなります。

サッシ付近からの吹き込みする雨漏りに対しては、その隙間に雑巾を詰め込むことで浸水を防ぎ、被害拡大を抑えられることもできます。

大雨に備えて家財を守る③吸水シート

家を大雨による雨漏りから守るときに使用できる吸水シートについて紹介します。

吸水シートは、雨漏りで滴下する箇所がいくつもあるときに役立つアイテムとなります。

雨漏り箇所が複数ですと、バケツを大量に並べることになり、バケツが足らなくなってしまいます。

吸水シートは吸水能力が優れているので、吸水シート1枚でバケツ1個の代わり(約5~10リットル)となります。

吸水シートに滴下させておくと床が濡れることもありません。

また、窓枠やサッシに吸水シートを置くと雨水の浸入も防ぐことができ、雨漏り対策に有効です。

吸水シートは雑巾やタオルより吸水量が多く、取り替えの手間も少ないため夜間・外出時の雨漏り対策として、特に役立つアイテムです。

雨漏りに効果的な吸水シートについて「雨漏り対策に抜群の効果!吸水シートの特徴や使い方を徹底解説!」の記事で詳しく解説しています。

大雨に備えて家財を守る④ブルーシートの効果的な使い方

家を大雨による雨漏りから守るときに使用できるブルーシートについて紹介します。

屋根からの雨漏りの場合、屋根の上にブルーシートを敷くイメージが強いと思いますが、高所作業であり作業中に屋根から落ちると命にかかわる危険な作業となりますのでオススメしません。

雨漏りの応急処置としてブルーシートを屋根にかける場合は、必ず専門業者に依頼してください。

一方で、天井から雨漏りしている場合、天井上に上がることができるなら、天井上にブルーシートを敷くことで天井のダメージを軽減することができます。

また、室内で広範囲に雨漏りしている場合、家具や家電を濡らさないために、ブルーシートで家財道具を覆うことも効果的です。

ブルーシートは重さで種類が分かれており、ホームセンターなどでは「#1000」~「#3000」がおいてあります。

数字が大きいほど厚くて防水性が高く、多用途に使えます。

屋外で応急処置として使用する場合、「#3000」は耐候性があり、数か月は破れないのでよく使用されています。

大雨に備えて家を守る⑤防水テープ・⑥補修スプレー・⑦コーキング材

家を大雨による雨漏りから守るときに使用できる防水テープ・補修スプレー・コーキング材について紹介します。

屋根・外壁のヒビ割れが浸入箇所の可能性がある場合、防水テープ、補修スプレー、コーキング材などで浸入箇所の応急処置を行うことができます。

屋根・外壁表面の状態によって、防水テープ、補修スプレー、コーキング材を使い分けることができます。

防水テープは表面がきれいで凹凸が少ない場合に使用できます。

ヒビ割れが広範囲に発生している場合、補修スプレーを使用することで外壁の撥水性を高めることで応急処置となります。

ヒビ割れの幅が広い場合、コーキング材で隙間を埋めることができます。

いずれのアイテムも雨水浸入を一時的に止めるのに役立ち、被害の拡大を防げる可能性があります。

ただし、屋根・外壁のヒビ割れ・隙間が必ずしも雨漏りの浸入箇所とは限りません。

応急処置で放置せずに、雨漏り修理を専門業者依頼してください。

大雨に備えて家財を守るために対策アイテムを使うときの注意点

家を大雨から守るときに使用できる応急処置アイテム(防水テープ・補修スプレー・コーキング材)について、使用時の注意点を紹介します。

防水テープは粘着層にいくつかの種類があります。

防水テープを家の中で使用する際には、テープがはがしやすいものを選びましょう。

屋外用の粘着力が強いテープを用いるとテープをはがした部分が汚れてしまうので注意してください。

屋根でのコーキング処理は、高所作業で落下するリスクが高く、命にかかわる危険な作業のため、絶対にやめましょう。

また、排水溝、排出口などの間違った場所にコーキングするとかえって、雨漏り被害が拡大する可能性もありますので注意しましょう。

外部の雨漏り修理が完了していない状態で、室内への雨漏りを防ぐために室内の雨漏り箇所をコーキングすることはNGです。

一旦は室内への雨漏りが止まる可能性はありますが、別の屋根裏・壁内などへ移動するだけで根本解決とはなりません。

かえって、隠れた部分の腐朽・腐食が進む可能性もあり、絶対にやめておきましょう。

コーキング材を使用した雨漏り対策方法について「【雨漏りの応急処置】コーキング剤で素人が直す方法【プロが解説】」の記事で詳しく解説しています。

大雨時に応急処置すれば家の備えは万全?

雨漏りの応急処置すれば家を大雨から守れるのかについて解説します。

ご紹介した雨漏り対策アイテムを利用した応急処置はあくまで一時しのぎにすぎず、雨漏りの原因は解消されていません。

雨漏りが止まったように感じても雨漏りの原因は解消されていないため、そのまま放置するべきではありません。

最悪なのは建物の隠れた部分で雨水浸入が続き、柱や金具が腐食して、建物の強度が低下してしまうことです。

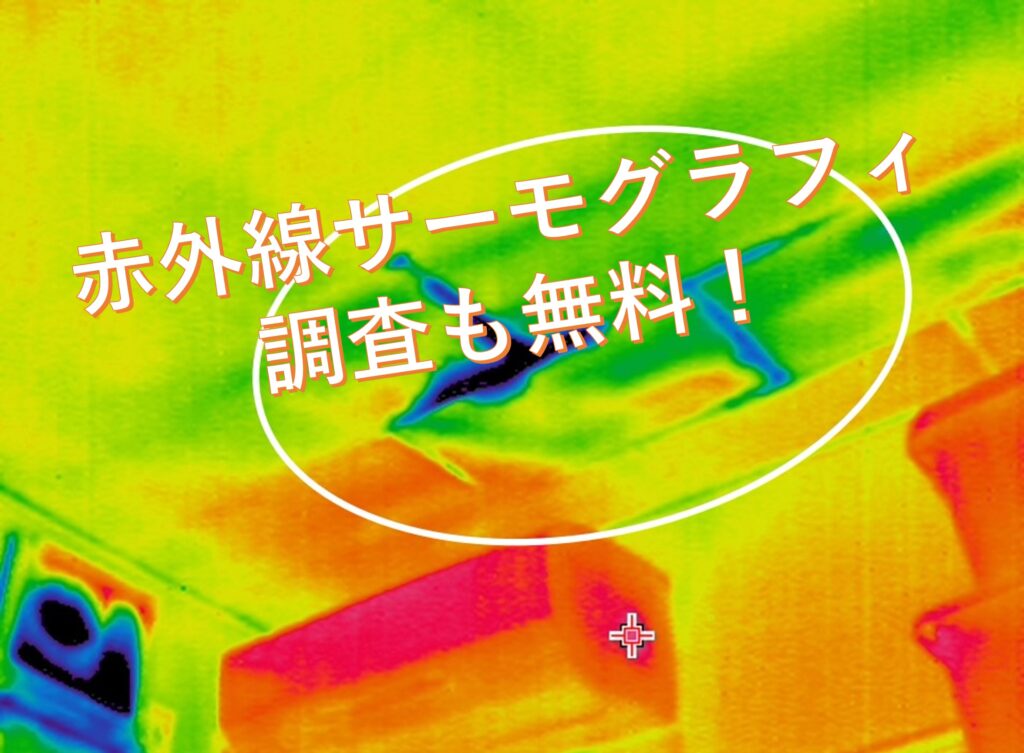

雨漏りが発生したら、応急処置を行い、被害拡大を防止した上で専門業者に雨漏りの原因調査や根本的な修理を依頼してください。

信頼できる雨漏り業者の選び方について「屋根修理で雨漏りを防ぐ! リスク・原因特定・費用相場・業者選びまで解説」の記事で詳しく解説しています。

大雨に備えて家の周囲をチェックしよう

台風だけではなく、大雨に備えるために家の周りをチェックするポイントを紹介します。

点検する方法としては、以下のチェックポイントを確認してください。

- 屋根材にめくれや浮きがないか

- 瓦がずれていないか

- 雨どいが詰まっていないか

- ベランダ・屋上の排水口が詰まっていないか

- 塀にひびや亀裂が入っていないか

- 庭木はしっかりと補強されているか

- 窓・ガラス戸・ドアが安全に閉まるか

- 崖やよう壁に異常がないか

- 看板やアンテナがぐらついていないか

- ベランダの鉢植えが割れたり落ちたりしないか

- 建築工事中の施設の安全対策は十分か

- 道路の側溝や排水口が、金属板・植木鉢・踏み板などでふさがれていないか

雨が降ってから点検するのは危険なので、天気予報を確認して、早めに行いましょう。

オススメとしては、毎年4月ぐらいに家の周りを点検しておくと急な大雨にも対応できると思います。

とくに、雨どいの詰まり、ベランダ・屋上の排水口の詰まりは雨漏りに直結しますので、毎年点検・掃除を心掛けてください。

【まとめ】家の点検で大雨の雨漏りを防ごう

大雨による雨漏りに備えて、役立つ応急処置アイテムを紹介しました。

応急処置は被害拡大を防ぐのに効果的ですが、根本対策にはなりませんので、放置せず、雨漏り修理を専門業者へ依頼しましょう。

大雨による雨漏りを予防するには、家の周りを点検しておくことも必要です。

1年に1度以上は点検して、詰まりなどがあれば掃除しておきましょう。

点検で気になることがありましたら専門業者に相談すると安心だと思います。

神清からのお願い

記事を最後まで読んでいただきありがとうございます。

お客様の率直な感想をいただくため「役にたった」「役に立たなかった」ボタンを設置しました。

私たちは、日々屋根にお困りのお客様にとって必要な情報をお伝えしたいと考えております。今後のご参考にさせて頂きますのでご協力よろしくお願いいたします。