目次

日本の伝統的な屋根材のひとつ、瓦の特徴や種類は?

瓦は日本の伝統的な屋根材で、耐久性や重厚感が高く評価されています。

瓦は昔からよく使われていたので、「瓦」=「屋根材」という認識で、広義的に「瓦」が使われる場合もあります。※広義的な「瓦」の使われ方:スレート瓦、金属瓦

また、狭義的な「瓦」としては、「瓦」=「粘土を一定の形に成形し、窯で焼いた屋根の仕上げ材」のことを言います。

ここでは、中間的な「瓦」の使い方で紹介していきます。

種類

屋根瓦の主な種類は以下の3つがあります。

- 粘土瓦

- セメント瓦

- コンクリート瓦(モニエル瓦)

●粘土瓦

粘土瓦とは、粘土を成形して約1,000℃以上の高温で焼いた屋根材で、「耐久性が高い」という特徴があります。

粘土瓦には着色する方法によって、大きく3つ種類(「いぶし瓦」、「釉薬瓦(ゆうやくかわら)」、「無釉瓦(むゆうかわら)」)に分類されます。

どの種類の瓦も着色が塗料ではないため経年による劣化はなく、塗装メンテナンスを行う必要がありません。

粘土瓦の新築時の費用としては、9,000~12,000円/㎡です。

●セメント瓦

セメント瓦とは、セメントに水を混ぜたセメントモルタルを主原料とし、型枠に入れ、プレス、脱水、成形したものに塗装した屋根材です。

コストが安く、昔は使用されていたのですが、現在ではほとんど使用されていません。

塗装品で経年劣化するため、定期的な塗装メンテナンスが必要です。

セメント瓦の新築時の費用としては、8,000円/㎡です。

●モニエル瓦

コンクリート瓦とは、セメント1に対してに砂利3~4を混ぜて、水分も少ない状態でロール押し出し・パレットで乾燥させたものに塗装した屋根材です。

コストが安く、約30年ぐらい前はよく使用されていたのですが、モニエルは外資系企業であり、日本から撤退してしまったので現在は廃盤品となっています。

在庫もなく、メンテナンスに支障をきたしています。

モニエル瓦の新築時の費用としては、8,000円/㎡だったようです。

特徴

瓦は厚みがあり、重厚感のデザインが評価されている屋根材です。

また、特に粘土瓦は、耐久性があるため、長く使いたい人やメンテナンス費用をおさえたい人におすすめとなります。

屋根を葺き替えるまでのトータル費用は瓦屋根がもっとも安価となります。

日本の伝統的な屋根材のひとつ、瓦のメリットとデメリットとは?

日本の伝統的な屋根材のひとつ、瓦(粘土製)のメリットとデメリットについて紹介します。

メリット

- 粘土焼成品のため、長寿命な屋根材

- 塗装の必要がなく、メンテナンスコストが抑えられる

- 和風・洋風どちらの住宅にも調和する多彩なデザイン

- 優れた防音効果で、雨音や外部の騒音を軽減

- 施工方法が建築基準法で定められている

瓦自体は焼成品のため、非常に高い耐久性を持ち、瓦屋根としても、他の屋根材の2倍以上となる60年以上持つ屋根となります。

35年以上の屋根のライフサイクルコストを考えるともっとも安価な屋根となり、コストパフォーマンスの高い屋根材です。

瓦屋根としては、2022年に施工方法が建築基準法で厳格化され、職人の手抜き施工がなくなり、安全性の高い屋根と言えます。

デメリット

- 初期費用が高めで、導入コストがかかる

- 寒冷地では凍害のリスクがあるため、適さない場合がある

- 屋根材として重い部類となるため、建物の耐震性を考慮する必要がある

- 旧式で施工された日本瓦は、強風時に飛ばされる恐れがある

イニシャルコストは安価ではないので、イニシャルコストを重視する方には不向きです。

屋根瓦について詳しくはこちらの記事で解説しています。

長寿命の屋根材、瓦でも修理が必要になるケースとは?

長寿命な屋根材である瓦でも修理が必要になるケースを紹介します。

以下のような状態の瓦は、修理が必要とお考えください。

- 屋根から雨漏りする

- 瓦がひび割れたり、位置がずれたりしている

- 棟部分に歪みや破損が見られる

- 瓦そのものが老朽化している

- 漆喰が剥がれ落ちている

- 防水シートが劣化し、防水機能が低下している

- 昔ながらの工法で施工された瓦屋根

とくに、屋根から雨漏りしている場合、緊結性が高く、すぐに修理を行いましょう。

瓦のひび割れ・位置ずれは雨漏りリスクが高いので、早めに修理するように検討しておきましょう。

旧工法の瓦屋根は、巨大地震・巨大台風で被害が発生するので、平時の建物のメンテナンスの中で修理してください。

日本の伝統的な屋根材、瓦1枚の交換費用はいくら?

日本の伝統的な屋根材、瓦1枚の交換費用についてご紹介します。

瓦1枚あたりの交換費用は、以下が目安となります。

- 瓦本体材料費用:約5,000円から

- 瓦の設置費用:約1~5万円

- 瓦撤去及び処分費用:約5,000円から

- 諸経費:約5,000円から

- 足場仮設費用:約10万円から

瓦1枚の交換費用合計よりも足場費用の方が高い状態ですね。

瓦1枚の交換費用について詳しくはこちらの記事で解説しています。

耐久性の高い屋根材、瓦でも割れやズレが起こる? 修理費用はいくら?

瓦の割れやズレの修理費用について紹介します。

瓦が1枚割れたときの修理費用は、瓦1枚交換費用と同じです。

足場費用を除くと、2.5~万円となります。

瓦が数枚ズレたときの修理費用は10~万円(足場費用を除く)

瓦のズレについては、原因によって修理費用は大きく変わりますので、現場調査の上、見積を依頼しましょう。

長寿命の屋根材、瓦でも漆喰が剥がれる? 修理費用はいくら?

瓦の漆喰が剥がれたときの修理費用について紹介します。

漆喰とは棟(屋根の頂部)の中心にある葺き土(茶色の土)を風雨による浸食から保護するため、その外側に厚み10mm程度で塗られた白色の防水保護材のことです。

15年程度以上経過すると葺き土と漆喰の間に隙間が生じ、漆喰がひび割れるなどして剥がれが徐々に起こります。

漆喰は雨水浸入しやすい場所では、カビやコケなどが生えて、黒色や緑色に変色します。

漆喰が変色しても、すぐに屋根が劣化するわけではありませんので、ある程度、漆喰が剝がれてから補修しても遅くはないです。

漆喰の補修方法としては、既存の漆喰をはがして新規漆喰を設置する塗り直しとなります。※重ね塗りはかえって雨漏りの原因になりますのでNGです。

瓦の漆喰が剥がれたときの修理費用の目安は、1棟10~万円からになります。

瓦自体が劣化したとき、屋根材の修理費用はいくら?

瓦自体が劣化したときの修理費用について紹介します。

瓦自体が数枚劣化した程度であれば、瓦の交換・部分補修などとなります。

しかし、40年以上前の古い瓦では、寒い地域に施工されることで凍害を起こして瓦自体が広範囲にわたって劣化することがあります。

この場合、瓦全体を葺き替える必要があり、葺き替え費用の目安は160~万円からとなります。

瓦屋根は部分補修できるのがメリットなので、葺き替えが必要かどうかは工事屋さんとよく相談されることをオススメします。

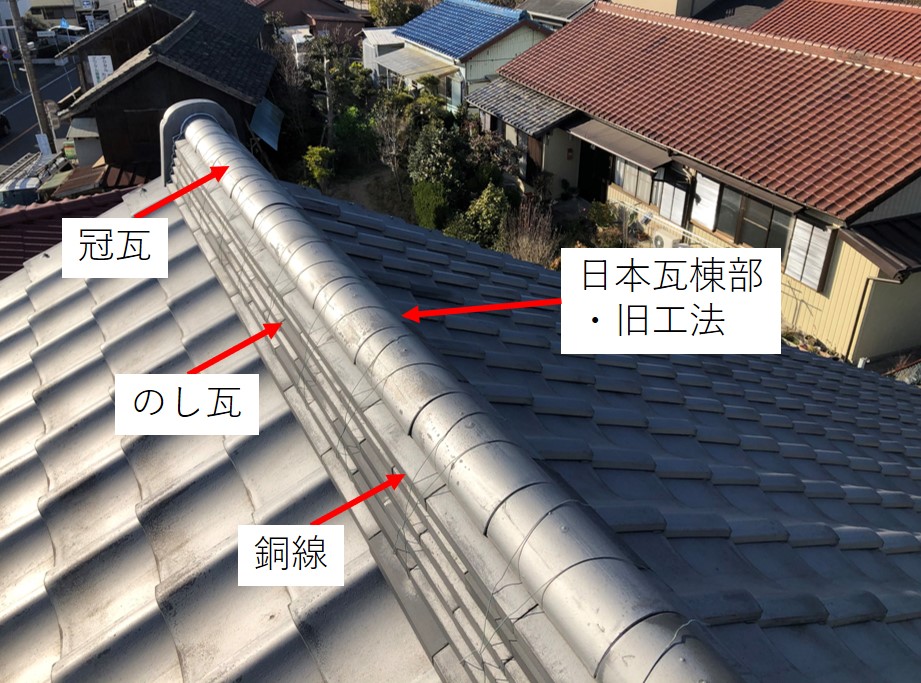

古い工法なら屋根材である瓦を葺き直す必要が! 費用はいくら?

築20年以上の日本瓦屋根棟部は古い工法となっており、耐風・耐震性が乏しい仕様となっています。

巨大台風・巨大地震が来る前の平時に、耐風・耐震性の高いガイドライン工法で葺き直すことが必要です。

棟部の葺き直しを行う費用の目安は30~万円からとなっています。

今でも数多くの古い工法の瓦屋根が各地に存在しており、災害時には被害が発生し、多くはブルーシートのまま長期間復旧されないままとなります。

平時にメンテナンスした方が安価となりますので、オススメです。

瓦屋根の補修費用について詳しくはこちらの記事で紹介しています。

屋根修理が必要な瓦屋根の6つの状態とは?補修方法や費用目安も紹介

長寿命の屋根材、瓦のメンテナンス時期

瓦屋根のメンテナンス時期について紹介します。

| 経過年数 | 点検 | メンテナンス |

|---|---|---|

| 5年後 | 地上から目視点検 | ー |

| 10年後 | 小屋裏から雨漏りの有無を目視点検 | ー |

| 15年後 | 地上から目視点検 | ー |

| 20年後 | 屋根に上がって目視点検 | 棟部・けらば部でビス浮きがあれば締め直しします。 |

| 25年後 | 地上から目視点検 | ー |

| 30年後 | 屋根に上がって目視点検 | 板金に劣化があれば交換 |

| 40年後 | 屋根に上がって目視点検 | 板金に劣化があれば交換 |

| 50年後 | 屋根に上がって目視点検 | 板金に劣化があれば交換 |

| 60年後 | 屋根に上がって葺き替えの必要性を点検 | 必要に応じて屋根の葺き替え |

新築であれば、20年程度までは点検が主となります。

20年過ぎから小規模なメンテナンスが必要となる可能性があります。

60年を目安に、葺き替えなどの大規模改修が必要となります。

瓦屋根は、日本建築学会 建築工事標準仕様書JASS12 屋根工事において、60年で大規模改修と定められています。

通気構法などの高耐久仕様にすると80年程度と20年延長することも記載されています。

他の屋根材と比較して、2倍以上長持ちする屋根となります。

瓦の修理は自分でできる? 屋根材はDIYできるのか

瓦屋根の修理は自分で行えるかについて紹介します。

以下の理由により、一般の方が瓦屋根の修理をすることはオススメできません。

- 自分で屋根に上がるのは傾斜があり、滑りやすいため危険

- 物を落としたり踏み場所が悪かったりすると、瓦屋根が破損するリスクがある

瓦屋根は傾斜があり滑りやすく、滑落すると命を落とす可能性があります。

少しでも異常があれば、費用がかかっても、修理だけでなく点検も含めて瓦屋根工事業者に依頼することをオススメしています。

屋根のDIYについて詳しくはこちらの記事で紹介しています。

屋根修理のDIYはやめておこう!オススメできない7つの理由を解説

【まとめ】耐久性の高い屋根材、 瓦は修理・メンテナンスでより長寿命に!

屋根瓦の種類には、粘土系、セメント系、コンクリート系の素材の屋根材があります。

その中で、粘土系の屋根材を使用した屋根だけを瓦屋根とお考えください。

瓦屋根のメリットは何と言っても経済性に優れていることです。

瓦の耐久性が高く、瓦屋根としても寿命が長いので、メンテナンス費用がかなり安価となります。※メンテナンスフリーではありません。

瓦屋根に関してわからないことがあれば創業150年老舗で、三州瓦の生産・販売・工事を行っている神清にご相談ください。

神清からのお願い

記事を最後まで読んでいただきありがとうございます。

お客様の率直な感想をいただくため「役にたった」「役に立たなかった」ボタンを設置しました。

私たちは、日々屋根にお困りのお客様にとって必要な情報をお伝えしたいと考えております。今後のご参考にさせて頂きますのでご協力よろしくお願いいたします。